ヤフーニュースのコメント欄を開くと、もはやそこはネットの無法地帯。記事本文よりコメントの方が長いってどういうことですか。しかも内容は、居酒屋のカラオケ大会並みに音程が外れた意見ばかりで「はい出ました、国民総評論家」と突っ込みたくなります。

ヤフコメ民 底辺なんて呼ばれるのも納得ですが、実は単なる悪口の吹き溜まりでは片付けられません。匿名だからこそむき出しになった本音があふれ出していて、あのコメント欄 地獄はある意味、この社会の縮図です。

この記事ではヤフコメ 民度が低いと言われる理由と、その裏側に潜む人間模様を深掘りします。読み終えたときには「ただイライラする場所」から「なるほど、こういう仕組みだったのか」と思えるようになるはずです。

ヤフコメ民が「底辺」と言われる理由

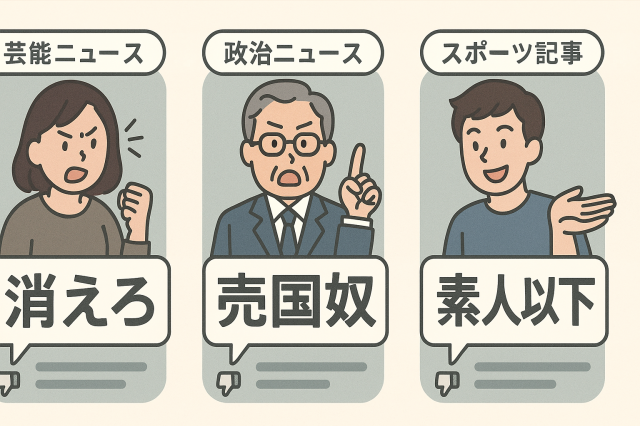

ヤフーニュースのコメント欄は「底辺の集まり」と揶揄されることが少なくありません。その理由を突き詰めると、匿名性による暴言、承認欲求からくる上から目線の発言、同じパターンで繰り返される荒らしや粘着質なコメントに集約されます。つまり「質の低い投稿が目立つから底辺扱いされる」という構造です。ここでは実際に指摘されている典型的な特徴を分解して見ていきましょう。

匿名性と誹謗中傷文化

ヤフコメ欄の最大の問題点は、匿名だからこそ平気で誹謗中傷が書けてしまう環境です。

2016年にベッキーさんの不倫騒動が報じられた際、ヤフコメ欄やSNSには『テレビから消えろ』『人間として終わっている』といった人格否定コメントが殺到しました。これが“ネット炎上”の典型例として語られ続けています。ヤフコメは匿名掲示板の2ちゃんねる(現5ちゃんねる)と同様の仕組みですが、ヤフーニュースは利用者数が圧倒的に多いため、その攻撃性が一層目立つのです。

さらに、コメントの大半は記事の中身を踏まえた議論ではなく、感情的な悪口の羅列に近いものです。これにより「ここは建設的な意見交換の場ではなく、ただのストレス発散所なのでは?」と感じる読者が多くなります。匿名性自体が悪いわけではありませんが、「責任を持たない言葉」が常態化していることが、ヤフコメ民=底辺というイメージを固定化させているのです。

上から目線の説教と承認欲求

ヤフコメ欄を眺めると「自分が世間を正してやる」という雰囲気の説教調コメントが目立ちます。たとえば政治記事には「日本は終わりだ」「〇〇党は今すぐ解散しろ」といった乱暴な断定が並び、スポーツニュースでは「監督の采配が下手すぎる、俺ならもっと上手くやれる」といったマウント発言が繰り返されます。

これは単なる意見表明というより、匿名の場で「自分は優れている」と誇示したい承認欲求の表れと考えられます。心理学でいう「優越の錯覚」に近く、現実では自分の意見が尊重されにくい人ほどネットで偉そうに振る舞う傾向が強いのです。こうした空気感が読者にとっては「何様だよ」と映り、ヤフコメ民=底辺のレッテルにつながります。

同じパターンの荒らし・粘着コメント

ヤフコメ欄では、同じ人が複数アカウントを使って連投しているのでは?と思わせるようなコメントの繰り返しも多く見られます。

韓国に関するニュースでは、2019年の日韓関係悪化(ホワイト国除外や不買運動の報道)の際に『反日国家は信用できない』『国交断絶すべきだ』といった短絡的コメントが大量に書き込まれ、冷静な議論がかき消されました。

こうしたテンプレ的コメントは議論を深めるどころか、画一的な価値観を強化し「底辺の吹き溜まり」という印象を加速させます。さらに、粘着質に同じ対象を攻撃し続けるユーザーが存在するため、読者から見れば「まともに会話できない人たちの集まり」というイメージを植え付けるのです。これがまた、ヤフコメ民に対する社会的な評価を下げる大きな要因になっています。

ネットはスピード感が命だと思っている人ほど、情報を精査せずに断定調で書き込む。その結果、誤った情報や的外れな批判が積み上がり、全体の民度を下げるのです。読者からすれば「また出たよ、早とちり解説マン」と呆れるばかり。こうした積み重ねが「ヤフコメ民=底辺」の印象を強固にしています。

ヤフコメ民の正体とは?年齢層と属性

ヤフコメ民は「無職やニートの暇人が中心」と揶揄されがちですが、実際のデータを見ると必ずしもそうではありません。Yahoo公式や学術調査によれば、投稿者の8割以上が男性で、年齢層は30代後半から60代が中心。つまり「中高年男性が大半を占める」というのが事実です。ここからは、具体的な年齢分布や職業属性、なぜこの層がヤフコメに集まるのかを詳しく見ていきましょう。

40〜60代男性が中心というデータ

ヤフー自身が公表した利用者データでは、ヤフコメ投稿者の約8割が男性で、中心層は40〜60代とされています。特に50代の投稿割合が突出しており、若年層のコメント参加はごくわずかです。平日昼間にコメントが集中するのは、定年後の高齢者や在宅勤務層の利用が目立つことを示しています。

典型的な事例として、不倫ニュースに「日本の未来を憂う」と説教する高齢男性や、政治記事で「俺は昭和の景気を知っている」と持論を展開する中年男性の姿が挙げられます。若い世代から見れば「なんでそんなに語りたがるのか」と疑問ですが、彼らにとってはネット上が貴重な意見発表の場。こうした年齢的偏りが、ヤフコメ民のイメージを「古臭いおじさん集団」と固定化させているのです。

無職・ニート説は本当か?

ネット上では「ヤフコメ民は無職やニートばかり」というイメージが広がっていますが、調査結果は必ずしも一致しません。大学教授の研究では、ヤフコメ投稿者には経営者や正規社員も多く、決して社会的弱者だけではないとされています。ただし「暇を持て余す層が多い」という点は確かで、仕事の合間や退職後の時間を埋めるために書き込むケースが多いと考えられます。

たとえば昼間のワイドショー記事に「芸能界は腐っている」と熱心に連投する人、スポーツ記事で「俺は元野球部だから分かる」と語り出す人など、社会的立場に関係なく「俺の意見を言いたい」欲求が強いのです。つまり無職かどうかよりも「承認欲求と暇の組み合わせ」が、ヤフコメ民像を形作っているといえるでしょう。

なぜ中高年層が多いのか(社会背景・ネット習慣)

なぜヤフコメには中高年層が多いのでしょうか。理由の一つは、Yahoo!ニュース自体が長年ポータルサイトとして利用されてきた歴史です。2000年代からPCでニュースを読む習慣がある世代が、そのままヤフコメ文化に参加しているのです。若年層はSNSや動画配信サービスに流れ、わざわざコメント欄で長文を書く文化を好まなくなっています。

また、中高年層は現実社会で意見を言う場が減少しているという背景もあります。職場では若手に主導権を譲る時期、家庭では発言権が弱まる時期。それを補うように「ネットなら自分の意見を堂々と言える」と感じ、コメント欄に居場所を求めるのです。これが結果的に「偉そうな中年おじさんの集まり」という印象を強め、ヤフコメ民=底辺というレッテルを貼られる一因になっています。

ヤフコメ民が「偉そう」「攻撃的」になるメカニズム

ヤフコメ欄を覗けば「なんでこんなに偉そうなの?」と思わず突っ込みたくなるコメントが並びます。根拠なき断定、他人を見下す言葉、延々と続く粘着批判。こうした特徴の裏には心理的なメカニズムがあります。人は匿名になると承認欲求が増幅し、優越感を得ようとし、さらにはストレスのはけ口として攻撃的になります。ここでは、ヤフコメ民が「偉そう」「攻撃的」と評される理由を心理学的な視点から掘り下げていきます。

優越の錯覚と自己正当化

人間は「自分は平均より少し上」と思い込む傾向があります。これを心理学では「優越の錯覚」と呼びます。ヤフコメ欄ではまさにこの現象が顕著で、実際の専門家の意見を無視して「俺の方が正しい」と主張するケースが目立ちます。たとえば経済ニュースに「日経平均は上がっていないから投資は失敗」と短絡的に断定するコメントが付き、他のユーザーが指摘しても「俺の計算が正しい」と譲らない場面などです。

この自己正当化は匿名性によってさらに強化されます。責任を負わない環境では、自分の考えを訂正する必要がなく、むしろ「自分こそ正義」と信じ込む方向に傾きやすいのです。その結果、読者からは「偉そうに講釈ばかり垂れている」と映り、ヤフコメ民全体が底辺扱いされる土壌をつくっています。

ストレス発散と承認欲求の関係

コメント欄が攻撃的になる背景には「ストレスのはけ口」という側面があります。日常生活で溜まった不満を匿名でぶつければ、一時的にスッキリする。これが習慣化すると、記事の内容に関係なく悪口を書き込むようになります。芸能ニュースに対して「くだらないから芸能界ごと潰れろ」と書いたり、スポーツ記事に「監督は無能、選手は税金泥棒」といった暴言が並ぶのはその典型です。

同時に、承認欲求も大きな役割を果たします。「いいね」や共感ボタンが押されれば、自分の意見が世間に認められたと錯覚し、さらに過激なコメントを書こうとする。つまり、ストレス発散と承認欲求がセットで働き、「攻撃的な発言ほど目立つし承認される」という悪循環に陥るのです。この構造こそが、ヤフコメ欄を常にギスギスさせる原因といえます。

テレビ受け売りやネット右翼との親和性

もう一つの要因は「受け売りの正義感」です。ヤフコメ欄では、テレビのワイドショーやコメンテーターの言葉をそのまま繰り返すコメントが多く見られます。「専門家がこう言っていたから間違いない」と断定し、異論には強い攻撃を加えるのです。実際はオリジナルの意見ではなく、受け売りに過ぎません。しかし、匿名環境では自分の言葉として披露できるため、偉そうな口調が強まります。

また、ヤフコメ欄は「ネット右翼(ネトウヨ)」的発言とも親和性が高いとされています。政治や国際問題の記事では「日本を守れ」「反日国家は排除」といった単純化されたスローガンが連投され、冷静な議論はかき消されます。これも「自分が国を守っている」という歪んだ使命感から生まれる攻撃性です。結果として読者には「偏った思想に囚われた底辺の集団」という印象を与えてしまうのです。

ヤフコメ欄が社会に与える影響

ヤフーコメント欄は単なる「暇つぶしの場」と片付けられない影響力を持っています。投稿数は一日に数十万件に上り、記事の印象を左右するだけでなく、世論や当事者にまで波及します。特に誹謗中傷や極端な意見が可視化されることで、読者の認識がゆがんだり、被害者が精神的に追い込まれるケースもあります。ここでは、ヤフコメ欄が社会に及ぼしている具体的な影響を整理してみましょう。

低品質情報の拡散リスク

ヤフコメ欄は匿名性が高く、事実確認されていない情報でも簡単に拡散されます。例えば事件報道で「犯人は◯◯出身だろう」といった根拠のない推測が大量に書き込まれ、それが読者に「本当にそうかもしれない」と誤認されるケースがあります。SNSに転載されれば一気に拡散し、フェイクニュースの温床となることも少なくありません。

さらに、専門家の解説記事に対して「嘘だ、俺の知識の方が正しい」と反論が殺到し、本来の情報がかき消される現象も起きています。結果として、正確な情報が届きにくくなり、読者の判断を混乱させるのです。これは単なるネット上の言い合いにとどまらず、社会全体の情報リテラシーを下げるリスクとなっています。

被害者や当事者への二次被害

大きな問題は、当事者や被害者への精神的ダメージです。芸能人の不祥事では「芸能界から消えろ」「子どものことを考えろ」など過激なコメントが並びます。政治家や企業経営者への批判はまだしも、一般人が巻き込まれる事件報道では深刻です。被害者やその家族に対して「自己責任」「育て方が悪い」といった心ない書き込みが続き、二次被害を引き起こします。

2020年には女子プロレスラーの木村花さんがSNSで誹謗中傷を受け、番組降板やSNS閉鎖に追い込まれた末に亡くなる事件がありました。この件ではコメント欄やSNSが『世間の声』として扱われ、現実の人間関係や評価に深刻な影響を与えることが浮き彫りになりました。つまり、ヤフコメは当事者にとって「追い討ちをかける存在」となりかねないのです。

世論形成や偏見助長の問題

ヤフコメ欄は記事本文と並んで表示されるため、読者は無意識に「コメント=世論」と受け止めがちです。

アベノミクスの評価を巡る記事では、ヤフコメ欄に『日本はもう終わりだ』『景気回復は嘘だ』といった悲観的コメントが多数並び、実際の経済指標や専門家の分析よりも“負の空気感”が強調される場面がありました。国際問題の記事では「外国は信用できない」という単調な意見が支持され、排外主義的な世論が強まる傾向すら見られます。

こうしたコメントがメディアに引用されると、あたかも国民全体の声のように扱われ、政策や社会的議論に影響を与える恐れがあります。少数の過激な意見が可視化されることで偏見が強化されるのは、民主的な議論にとって大きなマイナスです。ヤフコメ欄は「ただの意見交換」では済まず、社会全体に偏った空気を作り出す危険性をはらんでいるのです。

ヤフコメの代替と未来

ヤフコメ欄は「底辺の吹き溜まり」と批判されながらも、同時に「世論の縮図」として影響力を持ち続けています。しかし、炎上や誹謗中傷が絶えない以上、利用者の間でも「もうコメント欄は不要では?」という声が強まっています。とはいえ、人々が意見を共有したい欲求がなくなることはありません。では、ヤフコメに代わる場はどこにあるのか。そして今後ヤフコメ自体はどう変化するのか。ここでは代替コミュニティや運営側の課題、健全化の可能性を見ていきます。

なんJとの比較

ヤフコメと並んでよく語られるのが、匿名掲示板「なんでも実況J(なんJ)」です。両者とも匿名で気軽に発言でき、時に過激な書き込みが目立つ点では似ています。しかし、その性質は大きく異なります。

なんJは「ネタ文化」が中心で、野球実況から始まり、ミームや大喜利的なやり取りで盛り上がるのが基本です。芸能ニュースが話題になっても、「真剣な説教」より「ネタにして遊ぶ」方向に流れるのが特徴です。つまり空気感は軽く、悪ノリで終わるケースが多いのです。

一方ヤフコメは、ネタよりも断定的な意見表明が主流です。不倫報道では「親として失格」「芸能界を去れ」といった道徳的な説教、政治記事では「この国は終わった」と極端な断定が並びます。ユーモアより説教色が強く、息苦しさを感じる読者も多いのです。

また、なんJはスレの流れが早く、同じ話題に執着することは少ないのに対し、ヤフコメは同じ記事に粘着するユーザーが多く、長期的に同じ罵倒が続くのも特徴です。結果として「なんJ=悪ノリの吹き溜まり」「ヤフコメ=説教と自己主張の温床」というイメージの違いが定着しているのです。

Yahooのモデレーションと改善の限界

Yahoo側も対策を進めており、AIによる誹謗中傷の自動検知や通報システムを導入しています。しかし現実には荒れたコメントは後を絶ちません。速報記事や炎上ニュースでは、過激な意見ほど上位に表示されやすく、改善効果は限定的です。

原因の一つはコメント数の膨大さです。一日に数十万件以上の投稿を完全に監視するのは不可能で、AIも文脈や皮肉を正確に判別できません。さらに利用者が「過激な意見の方が共感ボタンを集めやすい」と学習しているため、運営が削除してもすぐに新しい攻撃的コメントが書き込まれるのです。つまり、モデレーションだけで民度を劇的に改善するのは構造的に難しいのです。

コメント欄を健全化するための視点

それでもコメント文化を丸ごと廃止すべきかといえば議論の余地があります。人々は依然として意見交換や共感の場を求めています。そのためには仕組みの工夫が必要です。たとえば実名登録制への移行、専門家コメントの優先表示、建設的な発言にインセンティブを与える仕組みなどが考えられます。海外のニュースサイトでは実名制を導入した結果、暴言が大幅に減った事例もあります。

同時に、利用者側のリテラシー向上も欠かせません。「コメントは一部の声に過ぎない」と理解し、無批判に受け止めない姿勢が必要です。ヤフコメが続くにせよ廃止されるにせよ、最終的には利用者自身の姿勢次第です。健全に使われれば有益な意見交換の場となり得るし、放置すれば「底辺の吹き溜まり」のまま。未来は私たちの利用態度にかかっているのです。

この記事のまとめ

- ヤフコメ民が「底辺」と呼ばれる背景は匿名性・誹謗中傷・説教調コメントにある

- 年齢層は40〜60代男性が中心で、若年層はほぼ不参加

- 「無職ばかり」説は誇張で、正規社員や経営者も一定数存在する

- 偉そうに見えるのは優越の錯覚や承認欲求による心理作用

- 誹謗中傷は被害者や当事者に二次被害を与えるリスクがある

- コメント欄は世論をゆがめ、偏見や極端な意見を助長することが多い

- なんJは悪ノリ中心、ヤフコメは説教色が強く息苦しいという違いがある

- Yahooのモデレーションだけでは荒れを抑えきれない

- コメント文化は仕組みと利用者の姿勢次第で健全化できる可能性がある

ヤフコメ民=底辺というレッテルは誇張も混じりますが、実態を見ると「説教好きなおじさん空間」という側面は否めません。とはいえコメント文化そのものを全否定するのも短絡的。結局のところ大事なのは、読む側も書く側も「ネットは巨大な居酒屋トーク」くらいに割り切る姿勢です。真剣に受けすぎたら負け、これがヤフコメとの正しい距離感かもしれません。

コメント